Questa combinazione di foto del 2020 e del 2015 mostra, da sinistra, Reinhard Genzel, astrofisico presso il Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics; Andrea Ghez, professore di fisica e astronomia all'UCLA, e Roger Penrose, dell'Università di Oxford. Martedì, 6 ottobre 2020, hanno condiviso il Premio Nobel per la Fisica per aver fatto progredire la nostra comprensione dei buchi neri. (Matthias esitano/dpa, Elena Zhukova/UCLA, Danny Lawson/PA tramite AP)

Tre scienziati hanno vinto il premio Nobel per la fisica martedì per aver stabilito la realtà fin troppo strana dei buchi neri, i mostri cosmici direttamente dalla fantascienza che succhiano luce e tempo e alla fine ci inghiottiranno, pure.

Roger Penrose d'Inghilterra, Reinhard Genzel della Germania e Andrea Ghez degli Stati Uniti hanno spiegato al mondo questi vicoli ciechi del cosmo che non sono ancora completamente compresi ma sono profondamente collegati, in qualche modo, alla creazione di galassie.

Penrose, un 89enne dell'Università di Oxford, ha ricevuto metà del premio per aver dimostrato con la matematica nel 1964 che la teoria della relatività generale di Einstein prevedeva la formazione di buchi neri, anche se lo stesso Einstein non pensava che esistessero.

Genzel, che è sia al Max Planck Institute in Germania che all'Università della California, Berkeley, e Ghez, dell'Università della California, Los Angeles, ha ricevuto l'altra metà del premio per aver scoperto negli anni '90 un buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia.

I buchi neri affascinano le persone perché "l'idea di un mostro là fuori che succhia tutto è una cosa piuttosto strana, " Penrose ha detto in un'intervista all'Associated Press. Ha detto che la nostra galassia e le galassie vicino a noi "alla fine verranno inghiottite da un buco nero assolutamente enorme. Questo è il destino... ma non per molto tempo, quindi non è qualcosa di cui preoccuparsi troppo."

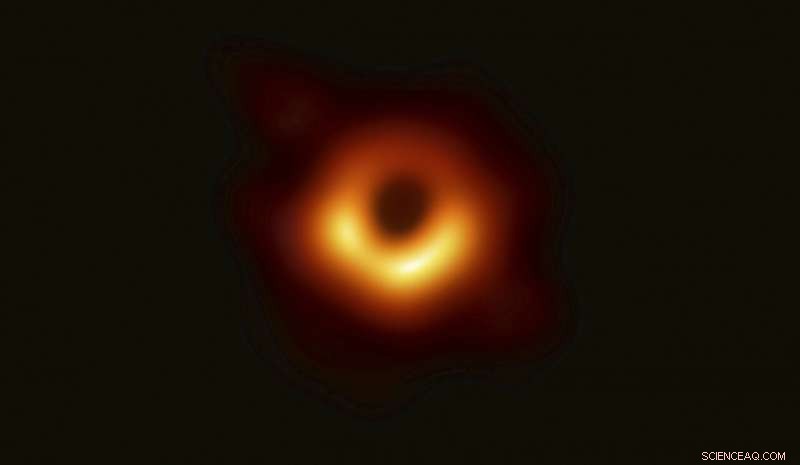

Questa immagine ha fornito mercoledì, 10 aprile 2019, dal telescopio Event Horizon, mostra un buco nero. Gli scienziati hanno rivelato la prima immagine mai realizzata di un buco nero dopo aver assemblato i dati raccolti da una rete di radiotelescopi in tutto il mondo. Martedì tre scienziati hanno vinto il premio Nobel per la fisica, 6 ottobre 2020, per stabilire la realtà fin troppo strana dei buchi neri. Roger Penrose della Gran Bretagna, Reinhard Genzel della Germania e Andrea Ghez degli Stati Uniti hanno spiegato al mondo questi vicoli ciechi del cosmo che non sono ancora completamente compresi ma sono profondamente collegati, in qualche modo, alla creazione di galassie. (Collaborazione Event Horizon Telescope/Maunakea Observatories via AP)

I buchi neri sono al centro di ogni galassia, e quelli più piccoli punteggiano l'universo. Solo la loro esistenza è sconvolgente. Sono così massicci che niente, nemmeno luce, possono sfuggire alla loro attrazione gravitazionale. Distorcono e torcono la luce in un modo che sembra irreale e fanno rallentare e fermare il tempo.

"Buchi neri, perché sono così difficili da capire, è ciò che li rende così attraenti, '' Ghez, 55, ha detto dopo essere diventata la quarta donna a vincere un Nobel per la fisica. "Penso davvero alla scienza come a un grande, puzzle gigante".

Mentre i tre scienziati hanno mostrato l'esistenza di buchi neri, è stato solo l'anno scorso che le persone potevano vederne uno da soli quando un altro team scientifico ha catturato la prima e unica immagine ottica di uno. Sembra una ciambella fiammeggiante dell'inferno ma si trova in una galassia a 53 milioni di anni luce dalla Terra.

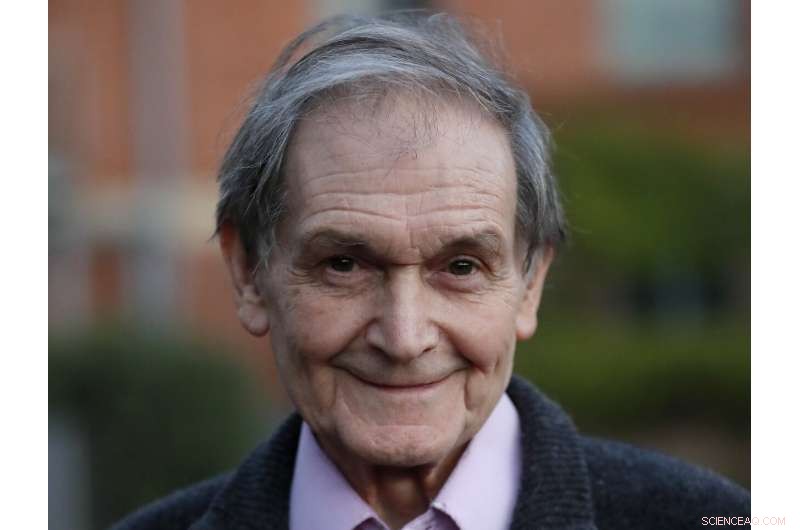

Roger Penrose posa per un fotografo a Oxford, Inghilterra, Martedì, 6 ottobre 2020. Tre scienziati britannici Roger Penrose, Martedì il tedesco Reinhard Genzel e l'americana Andrea Ghez hanno vinto il premio Nobel per la fisica 2020 per aver migliorato la nostra comprensione dei buchi neri, i mostri divoratori che si nascondono nelle parti più oscure dell'universo e ancora confondono gli astronomi. (AP Photo/Frank Augstein)

Penrose, un fisico matematico che ricevette la chiamata dal Comitato Nobel mentre era sotto la doccia, è rimasto sorpreso dalla sua vittoria perché il suo lavoro è più teorico che osservativo, e di solito non è questo che fa vincere i Nobel per la fisica.

Ciò che affascinava Penrose più del buco nero era ciò che c'era all'altra estremità, qualcosa chiamato "singolarità". È qualcosa che la scienza ancora non riesce a capire.

"Singolarità, quello è un luogo dove le densità e le curvature vanno all'infinito. Ti aspetti che la fisica impazzisca, " disse da casa sua. "Se cadi in un buco nero, allora alla fine rimani inevitabilmente schiacciato in questa singolarità. E questa è la fine".

Penrose ha detto che stava andando a lavorare con un collega 56 anni fa, pensando a "come sarebbe essere in questa situazione in cui tutto questo materiale sta crollando intorno a te". Si rese conto di avere "una strana sensazione di euforia, " ed è stato allora che le cose hanno iniziato a riunirsi nella sua mente.

In questo 25 luglio, 2000 file di foto, La regina Elisabetta II d'Inghilterra premia Roger Penrose con le insegne di membro dell'Ordine al merito a Buckingham Palace a Londra. Il Nobel per la fisica 2020 è stato assegnato al britannico Roger Penrose, Il tedesco Reinhard Genzel e l'americano Andrea Ghez per le scoperte relative ai buchi neri. (Fiona Hanson/PA via AP)

Martin Rees, l'astronomo reale britannico, ha osservato che Penrose ha innescato un "rinascimento" nello studio della relatività negli anni '60, e quello, insieme ad un giovane Stephen Hawking, ha aiutato a consolidare le prove del Big Bang e dei buchi neri.

"Penrose e Hawking sono i due individui che hanno fatto più di chiunque altro dai tempi di Einstein per approfondire la nostra conoscenza della gravità, "Rees ha detto. "Purtroppo, questo premio è stato troppo ritardato per consentire a Hawking di condividere il merito".

Hawking è morto nel 2018, e i premi Nobel vengono assegnati solo ai vivi.

L'astrofisico della New York University Glennys Farrar ha dichiarato:"Non c'è dubbio che se questo premio fosse stato assegnato quando Hawking era ancora vivo, lo condividerebbe. Ha svolto un lavoro complessivamente più significativo su questo argomento di quasi chiunque altro".

Genzel, 68, e Ghez ha vinto perché "hanno dimostrato che i buchi neri non sono solo teoria, sono reali, loro sono qui, e c'è un buco nero di dimensioni mostruose al centro della nostra galassia, la via Lattea, " ha detto Brian Greene, fisico teorico e matematico alla Columbia University.

Roger Penrose posa per un fotografo a Oxford, Inghilterra, Martedì, 6 ottobre 2020. Tre scienziati britannici Roger Penrose, Martedì il tedesco Reinhard Genzel e l'americana Andrea Ghez hanno vinto il premio Nobel per la fisica 2020 per aver migliorato la nostra comprensione dei buchi neri, i mostri divoratori che si nascondono nelle parti più oscure dell'universo e ancora confondono gli astronomi. (AP Photo/Frank Augstein)

Negli anni '90, Genzel e Ghez, guidando gruppi separati di astronomi, puntarono gli occhi sul centro coperto di polvere della nostra galassia, la Via Lattea, una regione chiamata Sagittario A (asterisco), dove stava succedendo qualcosa di strano. Era "un estremamente pesante, oggetto invisibile che attira il guazzabuglio di stelle, facendoli correre a velocità vertiginosa, "Secondo il Comitato Nobel.

Era un buco nero. Non solo un normale buco nero, ma supermassiccio, 4 milioni di volte la massa del nostro sole.

La prima immagine che Ghez ha ottenuto è stata nel 1995, utilizzando il telescopio Keck alle Hawaii che era appena andato online. Un anno dopo, un'altra immagine sembrava indicare che le stelle vicino al centro della Via Lattea stessero circondando qualcosa. Una terza immagine ha portato Ghez e Genzel a pensare che avessero davvero capito qualcosa.

Tra Ghez e Genzel si sviluppò una feroce competizione, il cui team stava utilizzando una serie di telescopi presso l'Osservatorio europeo meridionale in Cile.

David Haviland, membro del Comitato Nobel per la Fisica, sinistra, e Goran K. Hansson, Segretario Generale dell'Accademia delle Scienze, annunciare i vincitori del Premio Nobel per la Fisica 2020 durante una conferenza stampa alla Royal Swedish Academy of Sciences, a Stoccolma, Svezia, martedì 6 ottobre 2020. I tre vincitori sullo schermo da sinistra, Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno vinto quest'anno il Premio Nobel per la fisica per le scoperte dei buchi neri. (Fredrik Sandberg/TT tramite AP)

Questo 26 giugno La foto del file del 2015 mostra Roger Penrose. Il Nobel per la fisica 2020 è stato assegnato al britannico Roger Penrose, Il tedesco Reinhard Genzel e l'americano Andrea Ghez per le scoperte relative ai buchi neri. (Danny Lawson/PA via AP)

Reinhard Genzel, Giusto, astrofisico presso il Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, festeggia il suo Premio Nobel per la Fisica con il suo team a Garching, Germania, Martedì, 6 ottobre 2020. (Matthias Balk/Dpa via AP)

Reinhard Genzel, astrofisico presso il Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, festeggia il suo Premio Nobel per la Fisica con il suo team a Garching, Germania, Martedì, ottobre, 2020. (Matthias Balk/Dpa via AP)

La conduttrice Janna Levin se n'è andata, e Andrea Ghez partecipano al panel "Black Hole Apocalypse" durante il Summer Press Tour della PBS Television Critics Association al Beverly Hilton lunedì, 31 luglio 2017, a Beverly Hills, La California Ghez è uno dei tre scienziati insigniti del Premio Nobel per la Fisica per le scoperte relative ai buchi neri. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP, File)

Questa foto datata 17 febbraio 2012, mostra Andrea Ghez, professore di fisica e astronomia all'UCLA. Ghez è stato uno dei tre scienziati che hanno vinto il Premio Nobel per la fisica di quest'anno un martedì, 6 ottobre 2020, per far progredire la nostra comprensione dei buchi neri. (UCLA via AP)

Andrea Ghez, professore di fisica e astronomia all'UCLA, posa durante un colloquio all'università di Los Angeles, Martedì, 6 ottobre 2020. Ghez è stato uno dei tre scienziati a cui è stato assegnato il Premio Nobel per la fisica di quest'anno martedì per aver migliorato la nostra comprensione dei buchi neri, i mostri divoratori che si nascondono nelle parti più oscure dell'universo. (Foto AP/Aron Ranen)

Questa foto del 30 maggio 2015, mostra Andrea Ghez, professore di fisica e astronomia all'UCLA. Ghez è stato uno dei tre scienziati a cui è stato assegnato il Premio Nobel per la fisica di quest'anno martedì, 6 ottobre 2020, per far progredire la nostra comprensione dei buchi neri, i mostri divoratori che si nascondono nelle parti più oscure dell'universo. (UCLA via AP)

Ulf Danielsson, membro della Royal Swedish Academy of Sciences parla dopo l'annuncio dei vincitori del Premio Nobel 2020 per la fisica durante una conferenza stampa presso la Royal Swedish Academy of Sciences, a Stoccolma, Svezia, martedì 6 ottobre 2020. I tre vincitori sullo schermo da sinistra, Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno vinto quest'anno il Premio Nobel per la fisica per le scoperte dei buchi neri. (Fredrik Sandberg/TT tramite AP)

"La loro rivalità li elevò a maggiori vette scientifiche, ", ha detto l'astronomo di Harvard Avi Loeb.

A differenza di altri successi onorati con i Nobel, non esiste un'applicazione pratica per queste scoperte.

"C'è un'applicazione pratica alla Nona Sinfonia di Beethoven?" chiese Greene della Columbia. "Ma la sua esistenza, questo tipo di conoscenza spettacolare, fa parte di ciò che dà senso alla vita."

Il Nobel arriva con una medaglia d'oro e 10 milioni di corone (più di 1,1 milioni di dollari), per gentile concessione di un lascito lasciato 124 anni fa dall'ideatore del premio, Alfredo Nobel, l'inventore della dinamite.

Di lunedi, il Nobel per la medicina è stato assegnato agli americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice e allo scienziato di origine britannica Michael Houghton per aver scoperto il virus dell'epatite C che devasta il fegato. I premi per la chimica, letteratura, pace ed economia saranno annunciate nei prossimi giorni.

L'annuncio della Fondazione Nobel:

La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Fisica 2020

con una metà a

Roger Penrose

Università di Oxford, UK

"per la scoperta che la formazione del buco nero è una previsione robusta della teoria della relatività generale"

e l'altra metà congiuntamente a

Reinhard Genzel

Istituto Max Planck per la fisica extraterrestre, Garching, Germania e Università della California, Berkeley, NOI.

e

Andrea Ghez

Università della California, Los Angeles, NOI.

"per la scoperta di un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia"

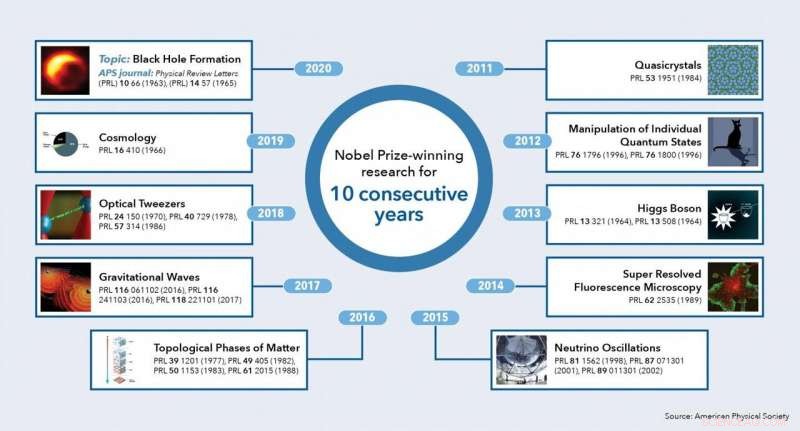

Questo è il decimo anno consecutivo Physical Review Letters, la rivista di punta dell'American Physical Society, è stato citato nei materiali di base scientifica dei premi di fisica o chimica Credito:American Physical Society

I buchi neri e il segreto più oscuro della Via Lattea

Tre vincitori condividono il premio Nobel per la fisica di quest'anno per le loro scoperte su uno dei fenomeni più esotici dell'universo, Il buco nero. Roger Penrose ha mostrato che la teoria della relatività generale porta alla formazione di buchi neri. Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno scoperto che un oggetto invisibile ed estremamente pesante governa le orbite delle stelle al centro della nostra galassia. Un buco nero supermassiccio è l'unica spiegazione attualmente conosciuta.

Roger Penrose ha usato metodi matematici ingegnosi per dimostrare che i buchi neri sono una diretta conseguenza della teoria della relatività generale di Albert Einstein. Einstein stesso non credeva che i buchi neri esistessero davvero, questi mostri super-pesanti che catturano tutto ciò che entra in loro. Niente può sfuggire, nemmeno luce.

Nel gennaio 1965, dieci anni dopo la morte di Einstein, Roger Penrose ha dimostrato che i buchi neri possono davvero formarsi e li ha descritti in dettaglio; al loro cuore, i buchi neri nascondono una singolarità in cui cessano tutte le leggi conosciute della natura. Il suo articolo rivoluzionario è ancora considerato il contributo più importante alla teoria della relatività generale dai tempi di Einstein.

Reinhard Genzel e Andrea Ghez guidano ciascuno un gruppo di astronomi che, dall'inizio degli anni '90, si è concentrato su una regione chiamata Sagittarius A* al centro della nostra galassia. Le orbite delle stelle più luminose più vicine al centro della Via Lattea sono state mappate con crescente precisione. Le misurazioni di questi due gruppi concordano, con entrambi trovando un estremamente pesante, oggetto invisibile che attira il guazzabuglio di stelle, facendoli correre a velocità vertiginosa. Circa quattro milioni di masse solari sono ammassate in una regione non più grande del nostro sistema solare.

Utilizzando i più grandi telescopi del mondo, Genzel e Ghez hanno sviluppato metodi per vedere attraverso le enormi nubi di gas e polvere interstellari fino al centro della Via Lattea. Allungando i limiti della tecnologia, hanno perfezionato nuove tecniche per compensare le distorsioni causate dall'atmosfera terrestre, costruire strumenti unici e impegnarsi nella ricerca a lungo termine. Il loro lavoro pionieristico ci ha fornito la prova più convincente di un buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea.

"Le scoperte dei vincitori di quest'anno hanno aperto nuove strade nello studio degli oggetti compatti e supermassicci. Ma questi oggetti esotici pongono ancora molte domande che chiedono risposte e motivano la ricerca futura. Non solo domande sulla loro struttura interna, ma anche domande su come testare la nostra teoria della gravità in condizioni estreme nelle immediate vicinanze di un buco nero", dice David Haviland, presidente del Comitato Nobel per la Fisica.

Una svolta oltre Einstein

Nemmeno Albert Einstein, il padre della relatività generale, pensava che i buchi neri potessero effettivamente esistere. Però, dieci anni dopo la morte di Einstein, il teorico britannico Roger Penrose dimostrò che i buchi neri possono formarsi e ne descrisse le proprietà. Al loro cuore, i buchi neri nascondono una singolarità, un confine in cui tutte le leggi conosciute della natura crollano.

Per dimostrare che la formazione del buco nero è un processo stabile, Penrose aveva bisogno di espandere i metodi usati per studiare la teoria della relatività, affrontando i problemi della teoria con nuovi concetti matematici. L'innovativo articolo di Penrose fu pubblicato nel gennaio 1965 ed è ancora considerato il contributo più importante alla teoria della relatività generale dai tempi di Einstein.

La gravità tiene l'universo nella sua morsa

I buchi neri sono forse la conseguenza più strana della teoria della relatività generale. Quando Albert Einstein presentò la sua teoria nel novembre 1915, ha sconvolto tutti i precedenti concetti di spazio e tempo. La teoria ha fornito una base completamente nuova per comprendere la gravità, che modella l'universo alla più grande scala. Da allora, questa teoria ha fornito la base per tutti gli studi dell'universo, e ha anche un uso pratico in uno dei nostri strumenti di navigazione più comuni, il GPS.

La teoria di Einstein descrive come tutto e tutti nell'universo sono tenuti nella morsa della gravitazione. La gravità ci tiene sulla Terra, governa le orbite dei pianeti attorno al Sole e l'orbita del Sole attorno al centro della Via Lattea. Porta alla nascita di stelle dalle nuvole interstellari, e alla fine la loro morte in un collasso gravitazionale. La gravitazione dà forma allo spazio e influenza lo scorrere del tempo. Una massa pesante piega lo spazio e rallenta il tempo; una massa estremamente pesante può persino tagliare e incapsulare un pezzo di spazio, formando un buco nero.

La prima descrizione teorica di quello che oggi chiamiamo buco nero è arrivata poche settimane dopo la pubblicazione della teoria della relatività generale. Nonostante le equazioni matematiche estremamente complicate della teoria, l'astrofisico tedesco Karl Schwarzschild fu in grado di fornire a Einstein una soluzione che descriveva come le masse pesanti possono piegare lo spazio e il tempo.

Studi successivi hanno dimostrato che una volta formato un buco nero, è circondato da un orizzonte degli eventi che avvolge come un velo la massa al suo centro. Il buco nero rimane per sempre nascosto all'interno del suo orizzonte degli eventi. Maggiore è la massa, più grande è il buco nero e il suo orizzonte. Per una massa equivalente al Sole, l'orizzonte degli eventi ha un diametro di quasi tre chilometri e, per una massa come quella della Terra, il suo diametro è di soli nove millimetri.

Una soluzione oltre la perfezione

Il concetto di "buco nero" ha trovato un nuovo significato in molte forme di espressione culturale ma, per i fisici, i buchi neri sono il punto finale naturale dell'evoluzione delle stelle giganti. Il primo calcolo del drammatico crollo di una stella massiccia è stato fatto alla fine degli anni '30, dal fisico Robert Oppenheimer, che in seguito guidò il Progetto Manhattan che costruì la prima bomba atomica. Quando le stelle giganti, molte volte più pesante del Sole, a corto di carburante, prima esplodono come supernova e poi collassano in resti estremamente densi, così pesante che la gravità tira tutto dentro, anche luce.

L'idea delle "stelle oscure" era considerata già alla fine del XVIII secolo, nelle opere del filosofo e matematico britannico John Michell e del famoso scienziato francese Pierre Simon de Laplace. Entrambi avevano pensato che i corpi celesti potessero diventare così densi da essere invisibili, nemmeno la velocità della luce sarebbe stata abbastanza veloce da sfuggire alla loro gravità.

Poco più di un secolo dopo, quando Albert Einstein pubblicò la sua teoria della relatività generale, alcune delle soluzioni alle equazioni notoriamente difficili della teoria descrivevano proprio queste stelle oscure. Fino agli anni Sessanta, queste soluzioni erano considerate come speculazioni puramente teoriche, descrivendo situazioni ideali in cui le stelle ei loro buchi neri erano perfettamente rotondi e simmetrici. Ma niente nell'universo è perfetto, e Roger Penrose è stato il primo a trovare con successo una soluzione realistica per tutta la materia che crolla, con i suoi colpi, fossette e imperfezioni naturali.

Il mistero dei quasar

La questione dell'esistenza dei buchi neri è riemersa nel 1963, con la scoperta dei quasar, gli oggetti più luminosi dell'universo. Per quasi un decennio, gli astronomi erano rimasti perplessi dai raggi radio provenienti da fonti misteriose, come 3C273 nella costellazione della Vergine. La radiazione nella luce visibile ha finalmente rivelato la sua vera posizione:3C273 è così lontana che i raggi viaggiano verso la Terra per oltre un miliardo di anni.

Se la fonte di luce è così lontana, deve avere un'intensità pari alla luce di diverse centinaia di galassie. Gli fu dato il nome 'quasar'. Gli astronomi trovarono presto quasar così distanti da aver emesso la loro radiazione nella prima infanzia dell'universo. Da dove viene questa incredibile radiazione? C'è solo un modo per ottenere così tanta energia all'interno del volume limitato di un quasar:dalla materia che cade in un enorme buco nero.

Le superfici intrappolate hanno risolto l'enigma

Se i buchi neri potessero formarsi in condizioni realistiche era una domanda che lasciava perplesso Roger Penrose. La risposta, come ha poi ricordato, apparve nell'autunno del 1964 durante una passeggiata con un collega a Londra, dove Penrose era professore di matematica al Birkbeck College. Quando smisero di parlare per un momento per attraversare una strada laterale, un'idea balenò nella sua mente. Più tardi quel pomeriggio, lo cercò nella sua memoria. Questa idea, che chiamò superfici intrappolate, era la chiave che inconsciamente stava cercando, uno strumento matematico cruciale necessario per descrivere un buco nero.

Una superficie intrappolata costringe tutti i raggi a puntare verso un centro, indipendentemente dal fatto che la superficie curva verso l'esterno o verso l'interno. Utilizzando superfici intrappolate, Penrose è stato in grado di dimostrare che un buco nero nasconde sempre una singolarità, un confine dove il tempo e lo spazio finiscono. La sua densità è infinita e, ancora, non esiste una teoria su come affrontare questo fenomeno più strano in fisica.

Le superfici intrappolate divennero un concetto centrale nel completamento della dimostrazione di Penrose del teorema della singolarità. I metodi topologici che ha introdotto sono ora inestimabili nello studio del nostro universo curvo.

Una strada a senso unico verso la fine dei tempi

Una volta che la materia inizia a collassare e si forma una superficie intrappolata, nulla può impedire al crollo di continuare. Non c'è modo di tornare indietro, come nella storia raccontata dal fisico e premio Nobel Subrahmanyan Chandrasekhar, dalla sua infanzia in India. La storia parla delle libellule e delle loro larve, che vivono sott'acqua. Quando una larva è pronta a dispiegare le ali, promette che racconterà ai suoi amici com'è la vita dall'altra parte della superficie dell'acqua. Ma una volta che la larva attraversa la superficie e vola via come una libellula, non c'è ritorno. Le larve nell'acqua non ascolteranno mai la storia della vita dall'altra parte.

Allo stesso modo, tutta la materia può attraversare l'orizzonte degli eventi di un buco nero solo in una direzione. Il tempo allora sostituisce lo spazio e tutti i possibili percorsi puntano verso l'interno, lo scorrere del tempo che porta tutto verso una fine ineluttabile nella singolarità. Non sentirai nulla se cadi attraverso l'orizzonte degli eventi di un buco nero supermassiccio. Da fuori, nessuno può vederti cadere e il tuo viaggio verso l'orizzonte continua per sempre. Sbirciare in un buco nero non è possibile secondo le leggi della fisica; i buchi neri nascondono tutti i loro segreti dietro i loro orizzonti degli eventi.

I buchi neri governano i percorsi delle stelle

Anche se non possiamo vedere il buco nero, è possibile stabilirne le proprietà osservando come la sua colossale gravità dirige i moti delle stelle circostanti.

Reinhard Genzel e Andrea Ghez guidano ciascuno gruppi di ricerca separati che esplorano il centro della nostra galassia, la via Lattea. A forma di disco piatto di circa 100, 000 anni luce di diametro, è costituito da gas e polvere e poche centinaia di miliardi di stelle; una di queste stelle è il nostro Sole. Dal nostro punto di osservazione sulla Terra, enormi nubi di gas interstellare e polvere oscurano la maggior parte della luce visibile proveniente dal centro della galassia. I telescopi a infrarossi e la tecnologia radio sono stati i primi a permettere agli astronomi di vedere attraverso il disco della galassia e di visualizzare le stelle al centro.

Usando le orbite delle stelle come guide, Genzel e Ghez hanno prodotto la prova più convincente che ci sia un oggetto supermassiccio invisibile nascosto lì. Un buco nero è l'unica spiegazione possibile.

Concentrati sul centro

Da più di cinquant'anni, i fisici hanno sospettato che ci possa essere un buco nero al centro della Via Lattea. Da quando i quasar sono stati scoperti nei primi anni '60, i fisici pensavano che i buchi neri supermassicci potessero essere trovati all'interno della maggior parte delle grandi galassie, compresa la Via Lattea. Però, nessuno può attualmente spiegare come le galassie e i loro buchi neri, tra pochi milioni e molti miliardi di masse solari, sono stati formati.

Cento anni fa, l'astronomo americano Harlow Shapley fu il primo a identificare il centro della Via Lattea, in direzione della costellazione del Sagittario. Con osservazioni successive gli astronomi trovarono lì una forte sorgente di onde radio, cui fu dato il nome Sagittario A*. Verso la fine degli anni Sessanta, divenne chiaro che Sagittario A* occupa il centro della Via Lattea, attorno al quale orbitano tutte le stelle della galassia.

Solo negli anni '90 telescopi più grandi e attrezzature migliori hanno permesso studi più sistematici di Sagittarius A*. Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno avviato progetti per tentare di vedere attraverso le nuvole di polvere il cuore della Via Lattea. Insieme ai loro gruppi di ricerca, hanno sviluppato e affinato le loro tecniche, costruire strumenti unici e impegnarsi nella ricerca a lungo termine.

Solo i più grandi telescopi del mondo saranno sufficienti per guardare le stelle lontane:più grandi sono, meglio è è assolutamente vero in astronomia. L'astronomo tedesco Reinhard Genzel e il suo gruppo inizialmente usarono NTT, il telescopio di nuova tecnologia sul monte La Silla in Cile. Alla fine spostarono le loro osservazioni nella struttura del Very Large Telescope, VLT, sul monte Paranal (anche in Cile). Con quattro telescopi giganti due volte più grandi di NTT, il VLT ha gli specchi monolitici più grandi del mondo, ciascuno con un diametro superiore a 8 metri.

Negli Stati Uniti., Andrea Ghez e il suo gruppo di ricerca utilizzano l'Osservatorio Keck, situato sulla montagna hawaiana di Mauna Kea. I suoi specchi hanno un diametro di quasi 10 metri e sono attualmente tra i più grandi al mondo. Ogni specchio è come un nido d'ape, composto da 36 segmenti esagonali controllabili separatamente per focalizzare meglio la luce delle stelle.

Le stelle indicano la strada

Per quanto grandi siano i telescopi, c'è sempre un limite al dettaglio che possono risolvere perché viviamo in fondo a un mare atmosferico profondo quasi 100 chilometri. Grandi bolle d'aria sopra il telescopio, che sono più caldi o più freddi dell'ambiente circostante, agiscono come lenti e rifrangono la luce nel suo cammino verso lo specchio del telescopio, distorcendo le onde luminose. Questo è il motivo per cui le stelle brillano e anche perché le loro immagini sono sfocate.

L'avvento dell'ottica adattiva è stato cruciale per migliorare le osservazioni. I telescopi sono ora dotati di uno specchio extra sottile che compensa la turbolenza dell'aria e corregge l'immagine distorta.

Da quasi trent'anni, Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno seguito le loro stelle nel lontano guazzabuglio stellare al centro della nostra galassia. Continuano a sviluppare e perfezionare la tecnologia, con sensori di luce digitali più sensibili e migliori ottiche adattive, in modo che la risoluzione dell'immagine sia migliorata di più di mille volte. Ora sono in grado di determinare con maggiore precisione la posizione delle stelle, seguendoli notte per notte.

I ricercatori seguono una trentina delle stelle più luminose della moltitudine. Le stelle si muovono più rapidamente entro un raggio di un mese luce dal centro, all'interno della quale si esibiscono una danza indaffarata come quella di uno sciame d'api. Le stelle che sono al di fuori di questa zona, d'altra parte, seguono le loro orbite ellittiche in maniera più ordinata.

Una stella, chiamato S2 o S-O2, completa un'orbita del centro della galassia in meno di 16 anni. Questo è un tempo estremamente breve, così gli astronomi sono stati in grado di mappare la sua intera orbita. Possiamo paragonarlo al Sole, che impiega più di 200 milioni di anni per completare un giro intorno al centro della Via Lattea; i dinosauri stavano camminando sulla Terra quando abbiamo iniziato il nostro giro attuale.

Teoria e osservazioni si susseguono

L'accordo tra le misure delle due squadre è stato ottimo, portando alla conclusione che il buco nero al centro della nostra galassia dovrebbe essere equivalente a circa 4 milioni di masse solari, racchiusi in una regione delle dimensioni del nostro sistema solare.

Potremmo presto dare un'occhiata diretta a Sagittario A*. Questo è il prossimo della lista perché, poco più di un anno fa, la rete astronomica dell'Event Horizon Telescope è riuscita a fotografare i dintorni più vicini di un buco nero supermassiccio. più lontano, nella galassia conosciuta come Messier 87 (M87), 55 milioni di anni luce da noi, è un occhio più nero del nero circondato da un anello di fuoco.

Il nucleo nero di M87 è gigantesco, più di mille volte più pesante del Sagittario A*. I buchi neri in collisione che hanno causato le onde gravitazionali scoperte di recente erano considerevolmente più leggeri. Come buchi neri, le onde gravitazionali esistevano solo come calcoli della teoria della relatività generale di Einstein, prima di essere catturato per la prima volta nell'autunno del 2015, dal rivelatore LIGO negli Stati Uniti (Premio Nobel per la Fisica, 2017).

Quello che non sappiamo

Roger Penrose ha mostrato che i buchi neri sono una diretta conseguenza della teoria della relatività generale ma, nella gravità infinitamente forte della singolarità, questa teoria cessa di applicarsi. È in corso un intenso lavoro nel campo della fisica teorica per creare una nuova teoria della gravità quantistica. Questo deve unire i due pilastri della fisica, la teoria della relatività e la meccanica quantistica, che si incontrano nell'estremo interno dei buchi neri.

Allo stesso tempo, le osservazioni si stanno avvicinando ai buchi neri. Il lavoro pionieristico di Reinhard Genzel e Andrea Ghez ha aperto la strada a nuove generazioni di test precisi della teoria della relatività generale e delle sue previsioni più bizzarre. Più probabilmente, queste misurazioni saranno anche in grado di fornire indizi per nuovi approfondimenti teorici. L'universo ha molti segreti e sorprese da scoprire.

© 2020 The Associated Press. Tutti i diritti riservati. Questo materiale non può essere pubblicato, trasmissione, riscritto o ridistribuito senza permesso.