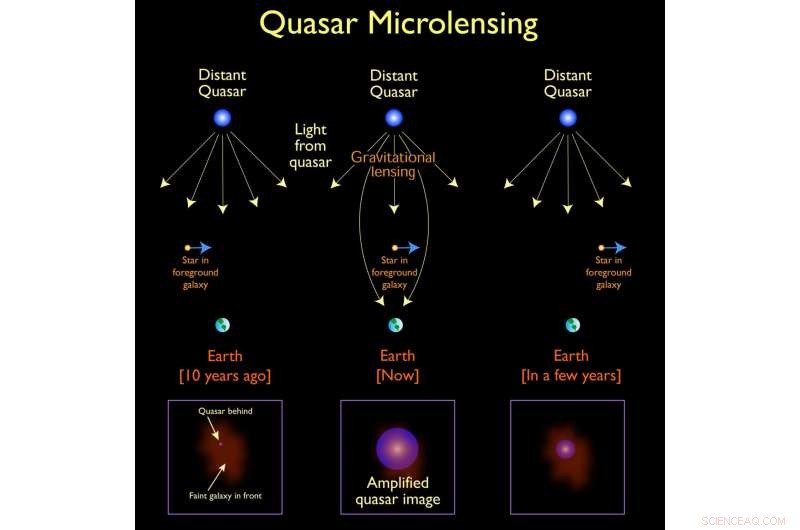

L'oggetto microlensing nella galassia in primo piano potrebbe essere una stella (come raffigurato), un buco nero primordiale, o qualsiasi altro oggetto compatto. Credito:NASA/Jason Cowan (Centro di tecnologia astronomica).

La natura della materia oscura che apparentemente costituisce l'80% della massa delle particelle nell'universo è ancora uno dei grandi misteri irrisolti delle scienze attuali. La mancanza di prove sperimentali, che potrebbe permetterci di identificarlo con l'una o l'altra delle nuove particelle elementari previste dai teorici, così come la recente scoperta di onde gravitazionali provenienti dalla fusione di due buchi neri (con masse circa 30 volte quella del Sole) da parte del LIGO the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) hanno riacceso l'interesse sulla possibilità che la materia oscura possa assumere la forma di buchi neri primordiali con masse comprese tra 10 e 1000 volte quella del Sole.

Buchi neri primordiali, che avrebbe avuto origine nelle fluttuazioni della materia ad alta densità durante i primi istanti dell'Universo, sono in linea di principio molto interessanti. Contrariamente a quelli che si formano dalle stelle, la cui abbondanza e massa sono limitate da modelli di formazione ed evoluzione stellare, I buchi neri primordiali potrebbero esistere con un'ampia gamma di masse e abbondanze. Si troverebbero negli aloni delle galassie, e l'incontro occasionale tra due di loro che hanno masse 30 volte quella del Sole, seguito da una successiva fusione, potrebbe aver dato origine alle onde gravitazionali rilevate da LIGO.

"Effetto microlente"

Se ci fosse un numero apprezzabile di buchi neri negli aloni delle galassie, alcuni di essi intercettano la luce che ci viene incontro da un lontano quasar. A causa dei loro forti campi gravitazionali, la loro gravità potrebbe concentrare i raggi di luce, e causare un aumento della luminosità apparente del quasar. Questo effetto, noto come "microlente gravitazionale" è tanto maggiore quanto maggiore è la massa del buco nero, e la probabilità di rilevarlo sarebbe tanto maggiore quanto maggiore sarebbe la presenza di questi buchi neri. Quindi, sebbene i buchi neri stessi non possano essere rilevati direttamente, verrebbero rilevati dall'aumento della luminosità dei quasar osservati.

Su questa ipotesi, un gruppo di scienziati ha utilizzato l'effetto microlensing sui quasar per stimare il numero di buchi neri primordiali di massa intermedia nelle galassie. Lo studio, guidato dal ricercatore presso l'Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) e l'Università di La Laguna (ULL), Evencio Mediavilla Gradolph, mostra che le stelle normali come il Sole causano gli effetti di microlente, escludendo così l'esistenza di una vasta popolazione di buchi neri primordiali con massa intermedia.

Simulazioni al computer

Utilizzando simulazioni al computer, hanno confrontato l'aumento di luminosità, alla luce visibile e ai raggi X, di 24 quasar distanti con i valori previsti dall'effetto microlensing. Hanno scoperto che la forza dell'effetto è relativamente bassa, come ci si aspetterebbe da oggetti con una massa compresa tra 0,05 e 0,45 volte quella del Sole, e ben al di sotto di quella dei buchi neri di massa intermedia. Inoltre hanno stimato che queste microlenti formano circa il 20% della massa totale di una galassia, equivalente alla massa che ci si aspetta di trovare nelle stelle. Quindi i loro risultati mostrano che, con alta probabilità, sono le stelle normali e non i buchi neri primordiali di massa intermedia che sono responsabili del microlensing osservato.

"Questo studio implica" afferma Evencio Mediavilla, "che non è affatto probabile che buchi neri con masse comprese tra 10 e 100 volte la massa del Sole costituiscano una frazione significativa della materia oscura". Per questo motivo i buchi neri la cui fusione è stata rilevata da LIGO sono stati probabilmente formati dal collasso di stelle, e non erano buchi neri primordiali".

Gli astronomi che partecipano a questa ricerca includono Jorge Jiménez-Vicente e José Calderón-Infante (Università di Granada) e José A. Muñoz Lozano, e Héctor Vives-Arias, (Università di Valencia).