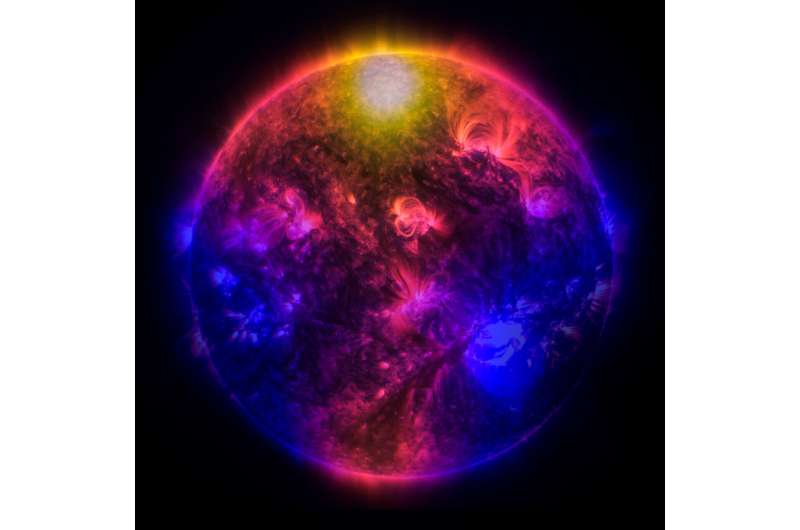

Un nuovo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal ha prodotto un film compresso di 14 anni del sole osservato nei raggi gamma, uno strumento di visualizzazione che ha rivelato che, contrariamente alla prevista distribuzione uniforme di questi fotoni ad alta energia, il disco solare può diventare più luminoso nelle regioni polari. Questa tendenza del bagliore solare dei raggi gamma a essere dominante alle latitudini più elevate è evidente durante il picco dell'attività solare, come si è potuto vedere nel giugno del 2014.

Lo studio, condotto da Bruno Arsioli, dell'Istituto di Astrofisica e Scienze Spaziali (IA), in Portogallo, e della Facoltà di Scienze dell'Università di Lisbona, può contribuire alla comprensione del processo ancora sconosciuto che fa splendere il sole. volte più luminoso nei raggi gamma di quanto si aspettano i fisici. Può anche fornire informazioni sulle previsioni meteorologiche spaziali.

I raggi gamma solari sono prodotti nell'alone della nostra stella e nei brillamenti solari, ma vengono anche rilasciati dalla sua superficie. "Il sole è tempestato di particelle alla velocità della luce, provenienti da oltre la nostra galassia in tutte le direzioni", afferma Bruno Arsioli. "Questi cosiddetti raggi cosmici sono caricati elettricamente e vengono deviati dai campi magnetici del sole. Quelli che interagiscono con l'atmosfera solare producono una pioggia di raggi gamma."

Gli scienziati pensavano che questi sciami avessero le stesse probabilità di essere visti ovunque sul disco solare. Ciò che questo lavoro suggerisce è che i raggi cosmici potrebbero interagire con il campo magnetico del sole e quindi produrre una distribuzione dei raggi gamma che non è uniforme a tutte le latitudini della nostra stella.

"Abbiamo rilevato anche una differenza di energia tra i poli", aggiunge Bruno Arsioli. "Nel polo sud c'è un surplus di emissioni di energia più elevata, di fotoni da 20 a 150 GeV, mentre la maggior parte dei fotoni meno energetici provengono dal polo nord." Gli scienziati non hanno ancora una spiegazione per questa asimmetria.

Durante il periodo massimo del ciclo di attività solare, è evidente che i raggi gamma vengono irradiati più spesso alle latitudini più elevate. Erano particolarmente concentrati sui poli solari nel giugno del 2014, in occasione dell’inversione del campo magnetico solare. Questo è il momento in cui il dipolo del campo magnetico del sole scambia i suoi due segni, un fenomeno peculiare che si verifica al culmine dell'attività solare, una volta ogni 11 anni.

"Abbiamo trovato risultati che mettono in discussione la nostra attuale comprensione del sole e del suo ambiente", afferma Elena Orlando, dell'Università di Trieste, dell'INFN e dell'Università di Stanford, e coautrice di questo studio.

"Abbiamo dimostrato una forte correlazione tra l'asimmetria nell'emissione di raggi gamma solari in coincidenza con l'inversione del campo magnetico solare, che ha rivelato un possibile collegamento tra l'astronomia solare, la fisica delle particelle e la fisica del plasma."

I dati utilizzati provengono da 14 anni di osservazioni con il satellite a raggi gamma Fermi Large Area Telescope (Fermi-LAT), tra agosto 2008 e gennaio 2022. Questo periodo ha coperto un intero ciclo solare, dal minimo al successivo, con il picco in 2014.

Una delle sfide è stata quella di distinguere le emissioni solari dalle numerose altre fonti di raggi gamma nel cielo di fondo, attraversato dalla traiettoria apparente del sole. Bruno Arsioli e la sua collega Elena Orlando hanno prodotto uno strumento per integrare tutti gli eventi dei raggi gamma solari in una finestra dell'ordine di 400-700 giorni, e questa finestra può scorrere lungo un periodo di 14 anni.

Attraverso questa visualizzazione sono diventati chiari i momenti degli eccessi polari, così come la discrepanza energetica tra nord e sud.

"Lo studio delle emissioni di raggi gamma provenienti dal Sole rappresenta una nuova finestra per indagare e comprendere i processi fisici che avvengono nell'atmosfera della nostra stella", spiega Arsioli. "Quali sono i processi che creano questi eccessi ai poli? Forse ci sono ulteriori meccanismi che generano raggi gamma che vanno oltre l'interazione dei raggi cosmici con la superficie del sole."

Tuttavia, se ci limitiamo ai raggi cosmici, potrebbero funzionare come una sonda dell’atmosfera solare interna. L'analisi di queste osservazioni Fermi-LAT motiva anche un nuovo approccio teorico che dovrebbe considerare una descrizione più dettagliata dei campi magnetici del sole.

La possibile connessione tra la produzione di raggi gamma del Sole e i suoi periodi spettacolari di eruzioni solari più frequenti ed espulsioni di massa coronale, e tra questi e i cambiamenti nella configurazione magnetica della nostra stella, può aiutare a migliorare i modelli fisici che prevedono l'attività solare. Queste sono la base delle previsioni meteorologiche spaziali, essenziali per proteggere gli strumenti sui satelliti nello spazio e le telecomunicazioni e altre infrastrutture elettroniche sulla Terra.

"Nel 2024 e l'anno prossimo sperimenteremo un nuovo massimo solare, e un'altra inversione dei poli magnetici del sole è già iniziata. Ci aspettiamo entro la fine del 2025 di rivalutare se l'inversione dei campi magnetici sarà seguita da un surplus nel emissioni di raggi gamma dai poli", spiega Bruno Arsioli.

Elena Orlando aggiunge:"Abbiamo trovato la chiave per svelare questo mistero, che suggerisce le direzioni future da prendere. È fondamentale che il telescopio Fermi possa funzionare e osservare il sole nei prossimi anni."

Ma è probabile che i raggi gamma solari abbiano altro da rivelare e richiedano ulteriore attenzione. Questo studio rafforzerà la tesi scientifica a favore del monitoraggio continuo del sole da parte della prossima generazione di osservatori spaziali di raggi gamma.

"Se fosse accertato che le elevate emissioni di energia trasportano davvero informazioni sull'attività solare, allora la prossima missione dovrebbe essere pianificata per fornire dati in tempo reale sulle emissioni di raggi gamma del sole", afferma Arsioli.

Ulteriori informazioni: Ancora un altro mistero sulla luce del sole:asimmetria inaspettata nell'emissione di GeV dal disco solare, The Astrophysical Journal (2024). DOI:10.3847/1538-4357/ad1bd2

Informazioni sul giornale: Giornale astrofisico

Fornito dall'Università di Lisbona